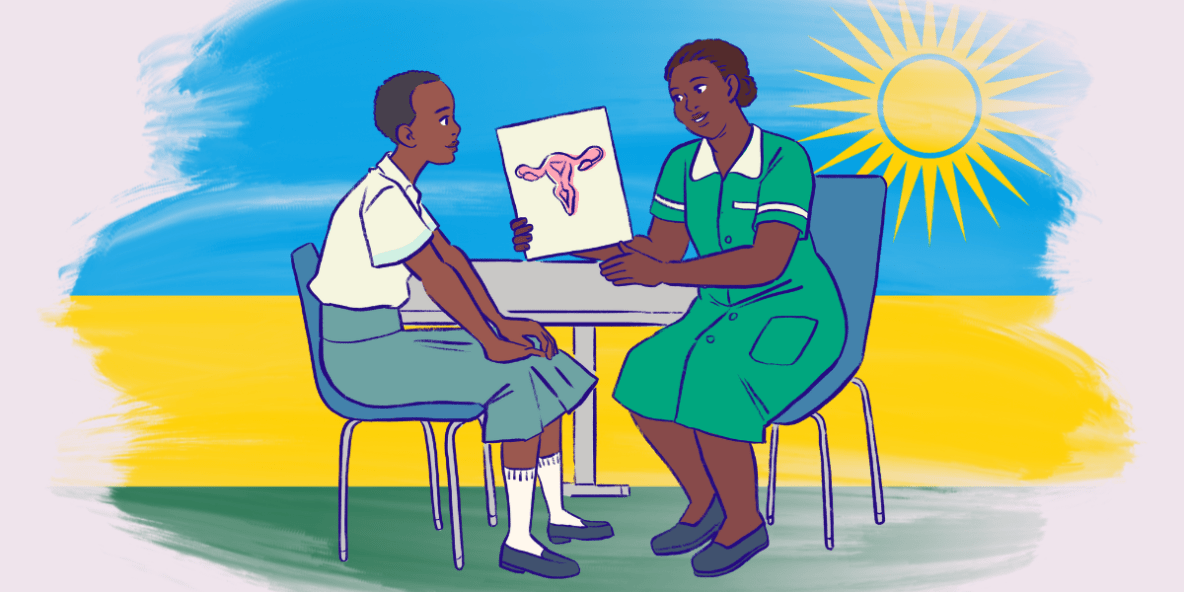

Au début du mois, le Parlement rwandais a abaissé l’âge légal pour accéder aux soins de santé reproductive de 18 à 15 ans. Cela signifie que les jeunes à partir de 15 ans n’auront plus besoin du consentement parental pour obtenir des moyens de contraception dans un établissement médical.

Ce changement vise à supprimer les obstacles qui empêchent les jeunes de prendre des décisions éclairées et opportunes concernant leur corps. Cette décision fait suite à l’augmentation persistante du nombre de grossesses chez les adolescentes, d’avortements à risque et d’occasions manquées en matière de soins. Elle reflète la réalité à laquelle sont confrontés les jeunes, qui doivent déjà faire face à ces défis sans bénéficier d’un soutien adéquat.

En tant que Médecins pour le choix (MDFC), nous nous réjouissons de voir le gouvernement prendre cette mesure importante pour reconnaître la réalité de la vie des jeunes et améliorer leur accès à des soins de santé qui peuvent leur sauver la vie.

Que signifie cette décision pour les jeunes au Rwanda ?

Nous attendons un arrêté ministériel contenant de plus amples informations de la part du ministère de la Santé, mais nous savons déjà qu’en vertu de cette nouvelle loi, les adolescents peuvent désormais bénéficier :

- d’une éducation sexuelle complète (ESC)

- d’un soutien en matière de santé menstruelle

- de services de contraception

- des services de dépistage du VIH et des IST

C’est important car cela supprime un obstacle majeur aux soins pour les jeunes. Cela respecte leur droit de prendre des décisions éclairées. Et cela contribue à prévenir les grossesses non désirées chez les adolescentes et à réduire les risques liés aux avortements à risque.

En outre, cette loi ouvre la voie à des solutions de santé numériques grâce à son Règlement sur la Santé Numérique. Alors que les services de santé sexuelle et reproductive au Rwanda nécessitaient traditionnellement des visites en personne, cette réforme crée un espace pour promouvoir et mettre en œuvre des interventions en ligne. Cela pourrait inclure la télémédecine pour des soins d’avortement sécurisés, des conseils en ligne sur la contraception, des consultations virtuelles sur les droits sexuels et reproductifs et d’autres services d’assistance à distance. Elle marque un tournant vers l’intégration de la technologie dans la prestation des services de santé sexuelle et reproductive, élargissant l’accès et réduisant les obstacles, en particulier pour les jeunes et les personnes vivant dans des zones mal desservies.

Comment ce changement juridique est-il intervenu ?

Ce changement n’est pas le fruit d’une seule session parlementaire. Il est le résultat d’un travail de plaidoyer acharné mené pendant des années par la société civile, notamment la Coalition pour les droits sexuels et reproductifs au Rwanda, dont MDFC est membre fondateur. Par l’intermédiaire de la Coalition, nous nous sommes activement engagés à sensibiliser à la nécessité d’améliorer les soins aux adolescents en participant aux débats parlementaires et en contribuant à faire évoluer l’opinion publique au cours des cinq dernières années.

En 2011, le ministère de la Santé a publié une politique sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents, reconnaissant l’augmentation du taux de grossesse chez les adolescentes et la nécessité de mettre en place des services de santé reproductive adaptés aux jeunes. Cette politique appelait à une meilleure éducation sexuelle, à la création d’espaces adaptés aux adolescents dans les centres de santé et à la sensibilisation des jeunes. Cependant, elle est restée une simple ligne directrice, l’accès des mineurs aux services étant toujours limité par la loi (le consentement parental était généralement requis pour les moins de 18 ans).

Une étape importante a été franchie en mai 2016, lorsque le Parlement a adopté la première loi globale sur la santé reproductive. Cette loi affirme que toute personne ayant atteint l’âge de la majorité (18 ans) a le droit de prendre des décisions concernant sa propre santé reproductive, « sous réserve des dispositions d’autres lois ». Cependant, la loi a maintenu l’obligation pour les moins de 18 ans d’obtenir le consentement parental pour la plupart des services de santé reproductive.

Au cours de la même période, le Rwanda a également réformé ses lois sur l’avortement. Une révision du Code pénal en 2012 et un arrêté ministériel de 2019 ont autorisé l’avortement dans des cas exceptionnels (viol, inceste, mariage forcé ou risque pour la santé) et, en 2018, la loi a été encore assouplie, supprimant l’obligation d’une décision judiciaire et autorisant les médecins à approuver les avortements légaux dans des circonstances bien définies.

À la fin des années 2010, le Rwanda a été confronté à une augmentation inquiétante des grossesses chez les adolescentes, ce qui a maintenu la SSR des mineurs au centre de l’attention nationale. Le pourcentage de mineurs ayant commencé à avoir des enfants est passé d’environ 4 % en 2005 à plus de 7 % en 2015, et a continué d’augmenter. Les organisations de la société civile et les défenseurs des jeunes se sont fait davantage entendre pour exhorter le gouvernement à supprimer les obstacles qui empêchaient les adolescents de protéger leur santé. Ils ont fait valoir que l’âge strict de 18 ans pour accéder aux services contribuait à l’épidémie de grossesses chez les adolescentes en privant les adolescentes sexuellement actives de contraception et même d’une éducation sexuelle adéquate dans les établissements de santé. En 2019-2020, les appels à abaisser l’âge de consentement pour les services de santé sexuelle et reproductive ont pris de l’ampleur, ouvrant la voie à une action législative.

En octobre 2022, le Parlement a rejeté le projet de loi sur la contraception chez les adolescentes. L’opposition culturelle et religieuse a fortement influencé cette décision : les parlementaires ont exprimé leur crainte que le fait de permettre aux jeunes de 15 ans d’obtenir des contraceptifs n’encourage la promiscuité chez les adolescents et ne porte atteinte aux valeurs rwandaises. Ce revers parlementaire en 2022 a révélé un recul temporaire dans la lutte pour l’abaissement de l’âge de consentement pour les services de SSR. Mais il a également galvanisé le débat public. Les médias et les réseaux sociaux au Rwanda ont été le théâtre d’un déferlement d’opinions, de nombreux défenseurs des jeunes et organisations de la société civile exhortant les législateurs à reconsidérer leur position. La question n’a pas disparu ; elle a au contraire ouvert la voie à des révisions dans un avenir proche dans le cadre d’une réforme plus large de la législation sur la santé.

Après des années de préparation, de débats et de persévérance, le ministère rwandais de la Santé a engagé une réforme majeure de son cadre juridique en matière de santé. Le 4 août 2025, la Chambre des députés a adopté le projet de loi sur les services de santé, une loi globale régissant les services de santé au Rwanda. Elle consolide et actualise plusieurs lois antérieures en un seul texte moderne. Elle introduit une série d’innovations dans la prestation des soins de santé, mais surtout, elle comble les lacunes de longue date en matière de droits à la santé sexuelle et reproductive. Les principaux domaines réformés par cette loi sont les suivants : réglementation de la santé numérique, technologies d’aide à la procréation (TAP), abaissement de l’âge de consentement pour accéder aux services de santé, inclusion de la santé mentale, reconnaissance de la télémédecine et protection des droits des patients.

Quel sera l’impact de cette modification législative ?

Dans la pratique, ce changement ouvre des portes, mais il ne signifie pas automatiquement que les services seront accessibles, exempts de stigmatisation ou disponibles de manière uniforme dans tout le Rwanda. Cette victoire juridique est un fondement. Pour la transformer en un accès réel, il faut un changement de système, une formation des prestataires et un alignement des politiques, ce à quoi le MDFC travaille chaque jour.

Cette loi est une avancée majeure, mais ce n’est pas une fin en soi. Le MDFC la considère comme le fondement sur lequel s’appuyer pour s’attaquer aux obstacles opérationnels et institutionnels plus profonds qui subsistent. Dans de nombreux établissements de santé, par exemple, des politiques internes illégales continuent d’empêcher l’avortement sécurisé malgré l’arrêté ministériel qui élargit progressivement le droit à l’avortement, et le mandat élargi des centres de santé reste inapplicable sans télémédecine.

Grâce à notre travail soutenu par le SAAF, renforcé par ce récent projet de loi, nous nous attaquons directement à ces lacunes, en plaidant pour une réforme des politiques hospitalières afin qu’elles soient conformes à la loi, et en mettant en place des voies de télémédecine pour rendre les soins d’avortement possibles dans les centres de santé. Notre objectif est de garantir que ces droits légaux soient soutenus par des systèmes fonctionnels, des prestataires formés et une sensibilisation de la communauté afin que personne ne se voie refuser les soins auxquels il a droit.

Par Richard Mbazumutima, directeur des programmes, de l’éducation et de la recherche chez Medical Doctors For Choice (MDFC), une organisation partenaire du SAAF au Rwanda.